История Зеленодольска. Световая газета, роскошные подарки рабочим - и все это в 1930-е годы

О руководителе Поволжского фанерного завода в 30-е годы прошлого столетия Викторе Олеско рассказала газета «Зеленодольская правда»

Этот текст, набранный на обычной печатной машинке советских времен, уже пожелтевший от времени, принес в редакцию читатель «Зеленодольской правды» Анатолий Березинский.

«Мне интересна история Зеленодольска, его жители. А тут в библиотеке у Светланы Мягковой увидел воспоминания одного из корреспондентов прошлого века „Зеленодольской правды“ Николая Ильинского. Думаю, вам это будет

интересно...».

Итак, слово нашему предшественнику, одному из первых редакторов «Зеленодолки» Николаю Васильевичу Ильинскому. Текст 1967 года.

...Хочу рассказать о Викторе Павловиче Олеско, с его именем, на мой взгляд, связано лучшее время работы Поволжского фанерного завода.

В 1934 году завод завоевал четыре переходящих красных знамени: знамя наркомлеса СССР и ВДПС, знамя главфанерпрома и ЦК профсоюза фанеро-спичечной промышленности, знамя татпрофсовета и Татарского обкома

партии и даже зная германских рабочих, на котором были портреты Маркса, Энгельса и Эрнста Тельмана.

До назначения Владимира Павловича Олеско на Поволжском фанерном заводе директора долго не засиживались и всех их или снимали по требованию партийных организаций или даже исключали из партии после критических

выступлений рабкоров в заводской газете «Пресс», в районной газете «Зеленодольский рабочий» и республиканской газете «Красная Татария».

Олеско был культурным, в меру строгим и требовательным к себе и людям, очень общительным и вежливым, всегда точным и с твёрдым словом, очень энергичным и деловым, умеющим находить «пути-дорожки» к сердцам людей.

До директорства он был чекистом и фанерного производства совсем не знал, но большая любознательность помогла ему быстро ознакомиться с производством.

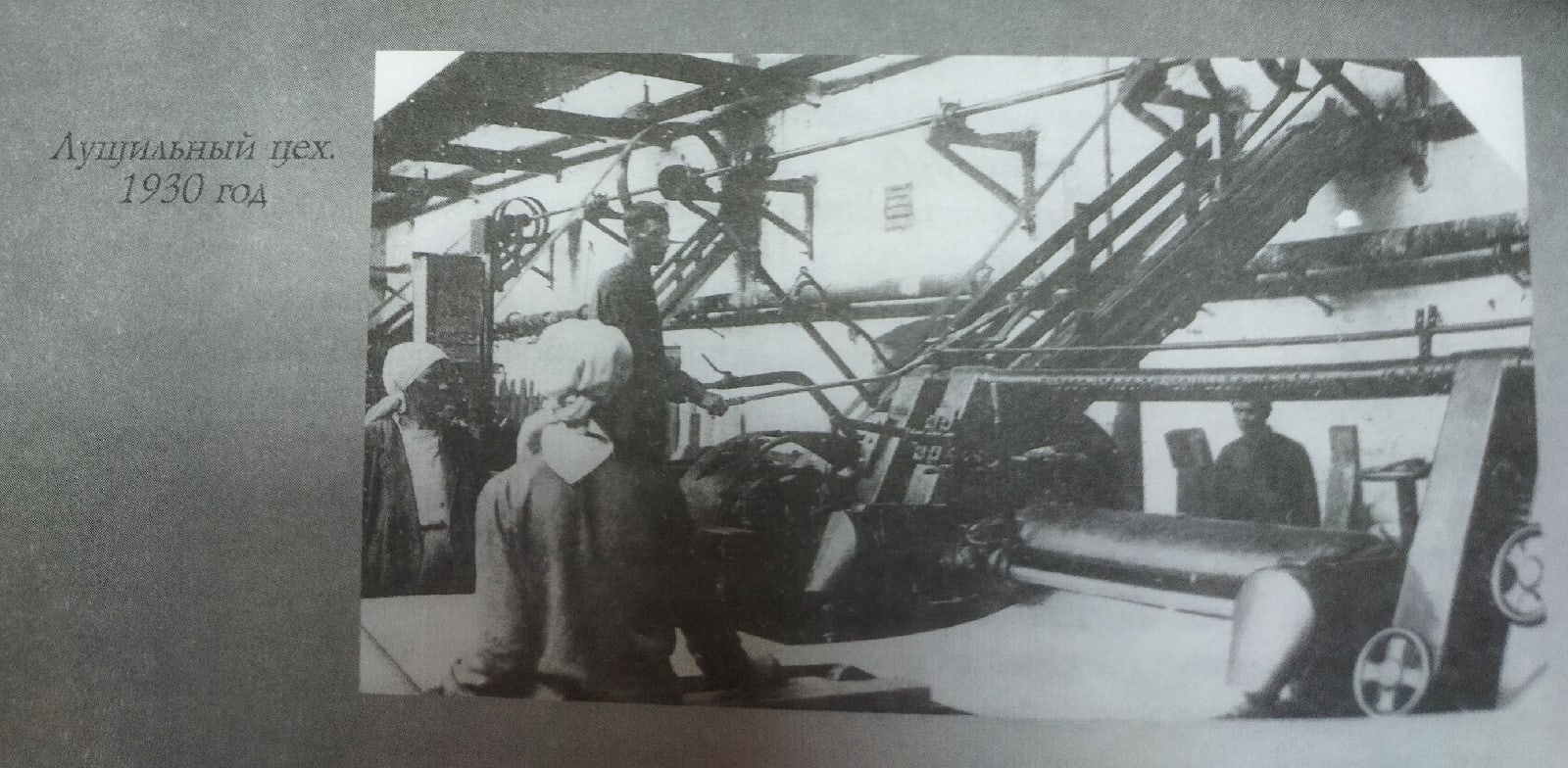

Трудно было сказать, когда он отдыхал. Мы видели его в цехах и днём и ночью: то он стоит на «капитанском мостике» лущильщика, внимательно присматривается к его работе. Потом берётся за рычаги и штурвалы, пробует самостоятельно работать.

То он около клеевого пресса показывает, как надо управлять им, а вот учится у сортировщицы — комсомолки Наташи Тумановой распознавать дефекты фанеры. То, получив жалобу мастера или рабочего на плохой ремонт машины или технические простои, идёт в механический цех, разбирается в причинах и добивается их устранения.

В кабинете он редкий «гость», вся его деятельность проходила в цехах. Трудно с сырьём — и Владимир Павлович подберёт самых боевых ударников и уедет с ними в леспромхозы.

— Раз сам Олеско поехал на лесозаготовки, значит сырьё будет наверняка, — говорили в коллективе.

Так это и было.

Не пройдёт и нескольких дней после выезда Владимира Павловича на лесозаготовки, как сырьё валом валит на завод, успевай разгружать вагоны.

В те годы дробилку называли на заводе «вторым директором». И в самом деле она «командовала» заводом, трясла его как в лихорадке: чуть поломается, а ломалась дробилка очень часто, и лущильный цех до потолка зарастает отходами, останавливается, все рабочие и служащие занимаются ручной выноской шпона-рванины из цеха.

Приходили на помощь на завод и комсомольцы города, завод «Красный металлист» и даже воинские части.

Дни и ночи просиживал Олеско за чертежами дробилки с главным инженером завода Артамоном Георгиевичем Ракиным и главным механиком Владимиром Петровичем Банко. А потом в механическом цехе разбирали «по косточкам» весь организм дробилки, изучали каждую деталь её, считали, думали, спорили и нашли в ней немало серьёзных конструктивных недостатков. Она полностью «выздоровела» и с тех пор власть её была ликвидирована полностью.

Олеско придавал большое значение соцсоревнованию и его гласности, требовал от нас, цеховых руководителей, чтобы каждый день рабочие знали результаты своего труда.

Перед входом на завод весь забор всегда был заполнен краткими, но яркими плакатами, рассказывающими об успехах отдельных рабочих, бригад, смен и цехов.

Электрик завода т. Рябков соорудил световую газету, которую мы назвали «Экран» и о которой даже писалось в газете «Красная Татария». «В темноте зимнего вечера голубеет экран световой газеты фанерного завода № 3.

Газета обслуживает все три смены. С четырёх часов дня и до утра движется лента „Кино“, как называют её рабочие.

Экран газеты находится у проходной, на улице и невольно привлекает внимание каждого. Ежедневно около газеты можно видеть многих рабочих, с большим интересом читающих заводские новости. Здесь они узнают, кто больше выработал за день, кто оказался передовиком. Нередко слышится дружный смех, вызванный удачной карикатурой или удачной заметкой. Действенность газеты и её воспитательное значение велики...»

А кто из старых фанерщиков не помнит, как интересно были организованы при Олеско заводские слёты ударников?!

Их проводили два раза в год, но готовились к ним кропотливо, а соцсоревнование доходило до такого сильного накала, что рабочие и мастера приходили на работу задолго до смен, чтобы подготовить сырьё, инструмент, чтобы опередить другую смену.

— Дай долущить этот чурак, — упрашивает лущильщик Трапезников, заступающего на смену Щепакина, но сменщик непреклонен, раз гудок прогудел — уступай место!

Нередко упаковщики Фёдор Красавин, Иван Сорокин, Пётр Иванов, Николай Комосин, Баталов, как только прогудит первый гудок, скорее увозили пачки экпортной фанеры в самый дальний угол склада готовой продукции, чтобы

допаковать их и тем увеличить выполнение плана по экспорту. А то придут сменщики и отнимут, раз прогудел гудок, возвестивший о начале смены.

Всё помещение слёта украшалось зеленью, лозунгами, красиво выполненными показателями работы отдельных ударников, бригад, смен, цехов. В фойе создавалась красивая портретная галерея лучших людей и знатных ударников

первой пятилетки.

А на специально сделанных этажерках были подарки: швейные машины, патефоны, велосипеды, охотничьи ружья, костюмы, обувь, радиоприемники.

Играл оркестр, делегаты одеты по-праздничному (хотя с одежонкой тогда было плоховато). И обязательно с жёнами — на этом тов. Олеско настаивал!

А потом выступления артистов из Казани и танцы до утра. Да! Да! До утра. Обычно такие отчёты устраивались с расчётом отдыха и на другой день после слёта.

Спросите любого ветерана фанерщика, работавшего в годы Олескинского директорства, и помянет его — чудесного организатора и душевного человека — только добрым словом.

Когда был построен Дом коммуны — так тогда назывался дом молодёжи на верхнем посёлке? При В. П. Олеско.

Когда построена школа ФЗУ? При нём же.

Кто построил двухэтажные дома (раньше были только одноэтажные бараки)? Олеско.

А лестницу, что ведёт на верхний посёлок (вторую лестницу, первая перед клубом «Парижская коммуна»)? В те годы её называли «Олескина лестница» — не мешало бы сохранить это название, он заслужил памяти о себе!

А кем и когда посажены деревья и разбит сад перед заводоуправлением? Опять же при Олеско.

Хорошую и добрую память оставил о себе Владимир Павлович у Поволжских фанерщиков...

Николай Ильинский,

1967 год

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Читайте новости Татарстана в национальном мессенджере MАХ: https://max.ru/tatmedia

Теперь новости Зеленодольска вы можете узнать в нашем Telegram-канале, а также читайте нас в «Дзен».

Новости Зеленодольска

Новости Зеленодольска

Нет комментариев